Tag: cachorros

Era pequeño y negro, un cruce perseguido

El olor del interior le revolvió el estómago. Zumbidos que constataron ellas. Y no estaban en una zona industrial, alejada; ni en una choza mugrienta.

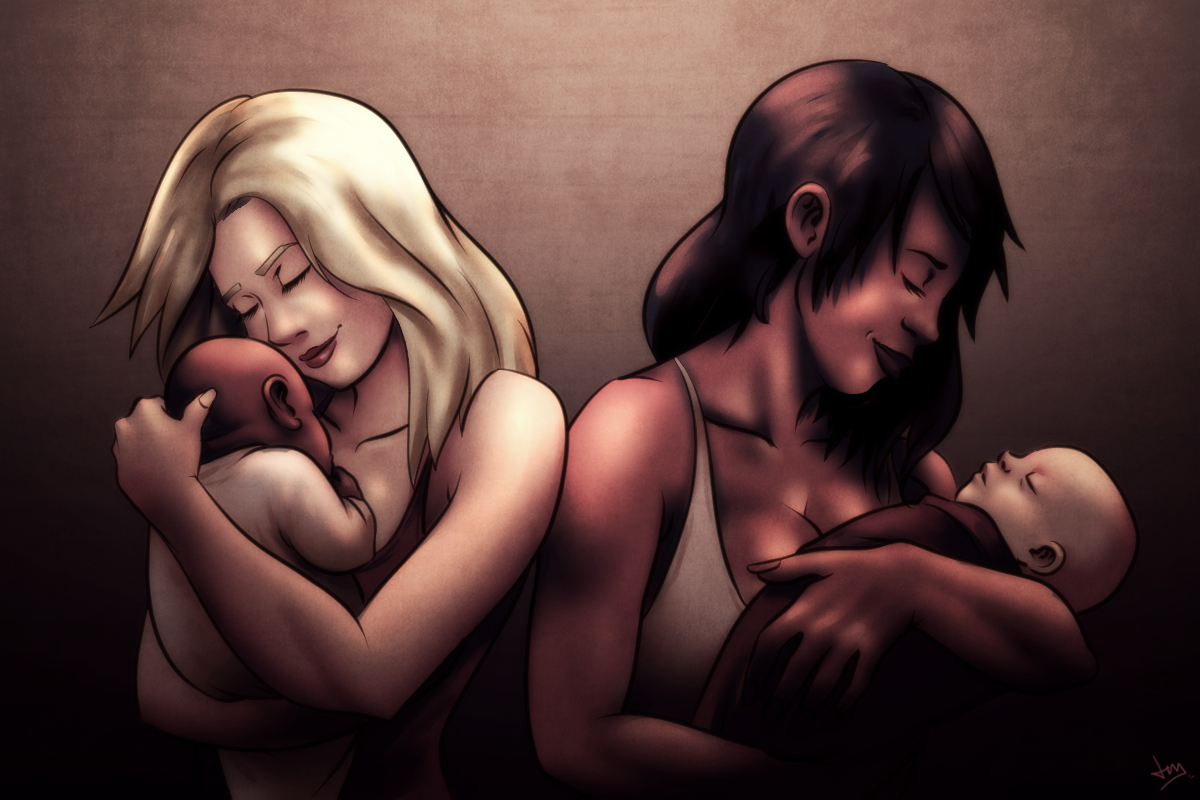

Inéditas caricias, que halló, de las pocas que había visto nunca, chasqueando los dedos y rondando su mochila. Durante toda la noche había madurado ese encuentro, le dio sed pensar en tantas razas, repleto de agujeros en el edredón. Más al ver a los críos en las faldas y esos simples frutos de la altura, de pecho a pecho, todas esas consignas quedaron en un silbido breve.

Eso fue lo peor del estar vivo, sobrevivir encadenado a su propia argolla, dejando pasar varios minutos en silencio, viejísimo sobre sus propios hombros. Jamás pensó en compartir tiempos de espera con ellas y con los más pequeños, que saturaban la estancia sin farándulas, cuales imperdibles. Quienes le dijeron que serían despojos de camadas inservibles, escuálidos y hambrientos se equivocaron.

Aquella mañana se sintió más perro que hombre. Los cachorros no se preguntaron nada, absortos en el cáliz de sus madres y la lucha por la vida, mamando, sin ni sudarios blancos y mitos que los travistieran. Los dedos y caras, sin aspavientos, eran de manos de hombres y mujercitas, cuyos cuerpos no pudo ni acercarse a olisquear encendiéndose el undécimo cigarro de la mañana, porque siempre había alguien en el otro extremo. La consigna que llevaba era como poco morder al peque y hacerla hervir, amoratándola también, en absoluto el gesto de una mueca de la hermosura o la inocencia verdadera.

Y tanto él como su bate de béisbol salieron, apenas ensañándose con la mirada a medio abrir en un edificio sin ruido, desatendiendo la orden. Es verdad que se detuvo demasiado: hubo de encontrar una excusa, con los dedos imposiblemente largos. Hasta se arrancó el cinturón de cuero hacia un rincón de piel más blanca, girándose el botón del pantalón y bajándose la cremallera con la mano firme pero leve.

Tenía esa edad que se podía explorar, apenas su rostro había llegado a la edad juvenil corriéndole por sus venas una violencia sublimada, que debió prologar en la guerra del volver con los suyos: “¡Qué mierda todo! Apenas gritaron cuando me la follé y los pisoteé”. A pesar de los golpes y la sangre que se hizo al darse contra la pared, rabioso, se peinó con los nudos ensangrentados el flequillo bendiciendo los cuerpos minúsculos y esas madres, también iracundo para no quedarse atrás, negando con la cabeza vehementemente y riéndose al ser jaleado por los otros, desobediente, para al salir volver a darse nuevamente a la belleza efímera de los silbidos breves, solo, sin dejar de mirar de reojo.