Aquella tarde, en vez de preguntarse ¿por qué los camiones no habían podido entrar a la ciudad?, se organizaron los dos solitos una fiesta con globos y una tarta. Afuera, anhelantes criaturas miraron hacia lo prohibido de las calles y sus senderos -conformando una jungla mucho peor que cuando los de catorce años se ponían a cuchichear- siempre desde las ventanas y algunos balcones, quienes podían permitírselo.

El pan blanco empezó a escasear, ahora bien, esos adultos jóvenes, jamás permitirían que les robasen sus sueños, sintiéndose más atractivos, dándose al placer y el deber de aceptar la realidad que les tocaba vivir.

Aquel tranvía para amargar la vida de todos cuantos existían podía más que el sol. Sabía de todas las partidas de nacimiento; ya ni distinguía por sexos, edades o razas. Lo coronaba todo, asesinando a personas inocentes por el simple hecho de haber nacido. Tan imperturbable que no significaba nada más que un silencio tan compacto como delator. Ni preocupándose por el dinero.

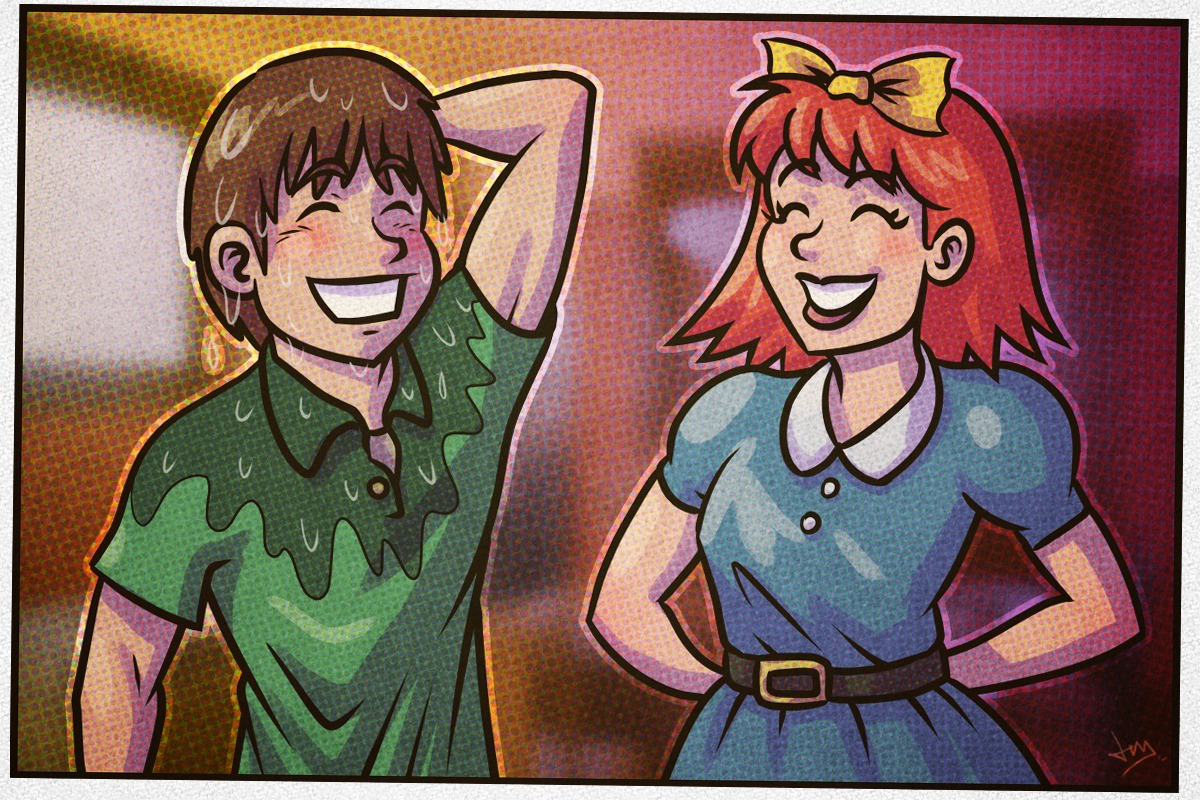

Hacia la noche, esos dos risueños se besaron como si no hubiera mejor regalo en el mundo. Era todo lo que tenían que hacer, como si estuvieran en otro mundo, con veinte años menos y sin hipotecas. No se llamaron por ningún nombre, solo se miraron y rieron, besándose también. En cambio, los hombres sensatos, inteligentes y razonables no recelaron de mirar hacia afuera, asintiendo con la cabeza antes de que los fuesen llamando a filas, con el tono de voz instantáneamente herido, pensando en ponerlo todo perdido de sangre.

Nunca se arrepintieron los dos tortolitos de haber cerrado los ojos a casi todo durante esas horas. Otros, con el último bocado a las escasísimas rebanadas -por parte de sus hijos- pudieron a su modo con la voluntad y el fastidio, pensando por dónde empezar a pegar tiros, más sin despegar los labios. Cierto es que hubo quienes aceleraron el ritmo de su corazón con una borrachera de recuerdos, que muertos ya no podrían beber. Y conmovedoras despedidas, sin decirse nada y todo, medio sonriendo por última vez. Un viejo tren de juguete le adelantó a un peque por su cumpleaños una madre. La respuesta de una familia fue comprar un pasaje de primera en un transatlántico.

Solo hubo dos días más en el año. Quienquiera que fuese el primero en morir tuvo suerte. Cerró los ojos, levantó la barbilla y, si hubiera sido un poco más bajo, alguien le hubiera besado no solo en los muñones. El aire que se deslizó entre su cuerpo y el siguiente ya fue doliendo como las peores heridas abiertas, de tal modo que el bicho pretendiera interpretar cada uno de los gestos, de las palabras y de todos esos disparos de los reclutas fruto del desconcierto generalizado.

Escribir un comentario